現實背景下談“在商言商”是否可行?問了Deepseek,它說易經裡早有答案了香港新聞網4月1日電 近日因李嘉誠麾下長江和記實業的一筆港口交易,輿論對“在商言商”的質疑和關注一直熱度不減。當前國際政經局勢下,“在商言商”的純商業邏輯究竟能否成立?歷史上有過“在商言商”的案例嗎?香港新聞網就這個問題,對話中國現象級AI分析工具DeepSeek,一起來看看它是怎麼回答的吧!

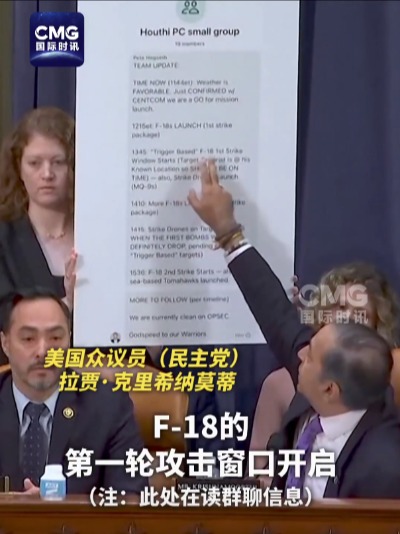

圖片來源:香港中通社 在DeepSeek網站交互頁面,編輯輸入“請問DeepSeek,在當前國際政經局勢下,在商言商是否可行?”後回車,在提示搜索到20個網頁,并進行22秒的深度思考後,DeepSeek給出了它的回答。 DeepSeek首先指出,當前國際政經局勢下,商業決策的純粹性正面臨前所未有的挑戰。以長和出售港口資產為例,巴拿馬運河港口等戰略節點不僅關乎市場競爭,更直接影響全球航運命脈。若美國貝萊德集團掌控此類資產,可能通過調整通行費用或附加政治條款,對中國“一帶一路”倡議及全球供應鏈安全構成威脅。 “關鍵基礎設施的交易已超越商業範疇,”DeepSeek強調,“國家利益和戰略安全必須優先於市場規律。”此外,美國特朗普政府曾施壓巴拿馬政府迫使長和放棄港口經營權,再由貝萊德低價收購,這種“地緣政治套利”揭示了一個現實:商業交易正日益成為大國博弈的籌碼。 DeepSeek認為,跨國企業已無法迴避其“國家利益守護者”的角色。長和長期強調港口業務的戰略價值,卻在政治壓力下出售核心資產,被香港政商界批評為“配合美國霸權”,可能削弱中國航運業及“一帶一路”布局。全國政協委員許清流更以近代愛國企業家為例,呼籲企業家傳承“家國情懷”,將社會責任融入商業決策。 “企業的歷史評價正從‘盈利能力’轉向‘對國家發展的貢獻’,”DeepSeek指出,“短期套現可能損害長期戰略價值,甚至引發連鎖反應,削弱中資企業的國際話語權。” DeepSeek分析稱,跨國交易正面臨多國法律與監管的“長臂管轄”。中國《反壟斷法》已明確對境外壟斷行為的管轄權,國家市場監督管理總局對長和交易的審查,正是防止外資壟斷威脅經濟安全的典型案例。與此同時,美國頻繁以“國家安全”為由審查外資併購,導致企業需在多重規則間走鋼絲。 “國際治理體系的模糊性和雙重標準加劇了不確定性,”DeepSeek警告,“企業需在缺乏統一規則的環境中,靈活應對不同國家的政治訴求。” 而面對全球化退潮,DeepSeek提出,企業應重新審視自身與國家的關係。商務部專家指出,李嘉誠的決策本質是“資本、政治與時代洪流的碰撞”。昔日霍英東、包玉剛等企業家通過支持國家戰略贏得歷史認可,而“純粹套利”可能招致輿論反噬。 “技術自主與產業鏈安全已成為優先級,”DeepSeek強調,“華為通過自主研發突破制裁的案例表明,戰略韌性比短期利潤更關鍵。”未來的商業文明需在義利之辨中昇華,既尊重市場規律,亦回應時代責任。 最後,DeepSeek總結道:“當前國際政經局勢下,‘在商言商’的可行性取決於企業能否實現三重平衡——短期利潤與長期戰略的平衡、市場規律與政治現實的平衡、商業利益與社會責任的平衡。”正如《易經》所言,“利者,義之和也”,未來的商業領袖需在義利之間找到契合點,方能在動蕩時代中穩健前行。 DeepSeek認為,“在商言商”的純商業邏輯在理論上強調專業性與風險規避,但歷史實踐表明,商人始終無法脫離政治經濟結構的制約。無論是清末商會的“言商”轉向“言政”,還是現代企業家在公益與政治間的平衡,均體現了商業行為與政治環境的不可分割性。因此,“在商言商”更多是一種策略性口號,其內涵隨時代需求而演變,本質是商人在利益、風險與責任間的動態權衡。 那麼,關於這個問題,你認為DeepSeek回答得如何呢? 【編輯:紀東】

|