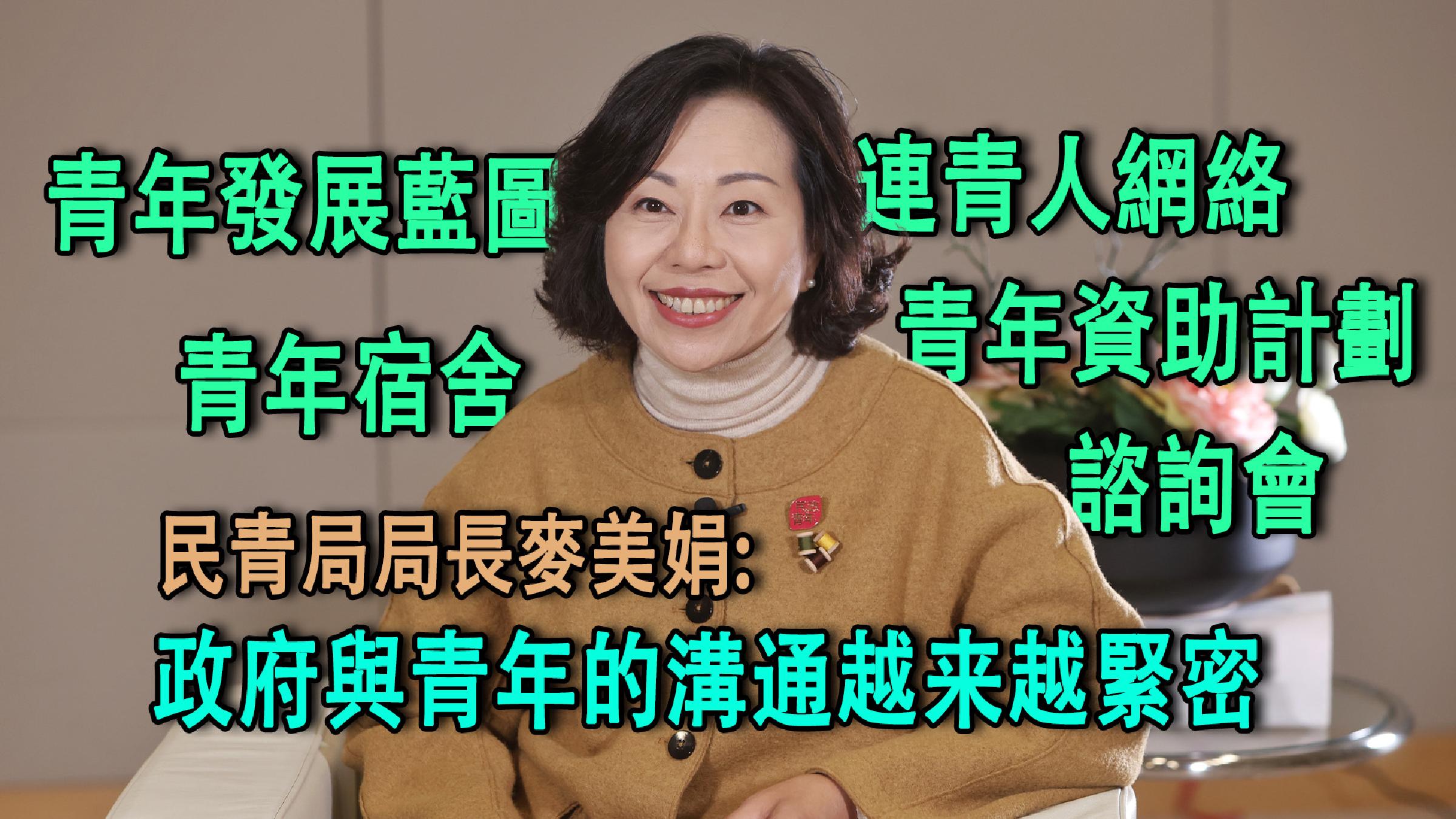

專訪香港民青局長麥美娟:市民信任始終是動力香港新聞網4月10日電 (記者 陳卓儀 徐嘉儀)香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟10日接受香港中通社專訪,談政府對青年人的支援、區議會重塑後的變化,以及自己從區議員、立法會議員到如今政府服務市民,一如既往的初心。

政府和年輕人溝通越來越緊密 “我有個很堅定的信念,香港青年人很優秀,只要提供足夠資訊和支援,有足夠的平台和機會,香港優秀青年一定可以找到出路、達成目標。”麥美娟談及政府對青年人的支援時如是說。 2019年香港發生的黑暴事件,上街的大多數是年輕人,被捕的逾萬人近四成是學生。如何正向引導青年、給予上流機會,成為特區政府的重點工作。2022年底政府公佈《青年發展藍圖》提供支援措施,希望創造充滿機會、成就夢想的社會環境。 麥美娟對中通社記者表示,政府從學業、就業、創業及置業四方面發力,提供青年宿舍、資助計劃、創業聯盟等,短時間內用新思維回應年輕人的期望和訴求。她回想一開始辦《青年發展藍圖》諮詢會與年輕人溝通,大家還有些局促,很多並非自己想來交流的。 “現在和年輕人溝通接觸,發覺氣氛很不同。我們和青年人的溝通越來越緊密,青年人越來越願意參加由政府舉辦或者資助的項目,一些內地交流或實習項目,申請人數一路倍增。” 提到內地交流項目,麥美娟也堅信,年輕人親眼看到國家高速發展,必定會以身為中國人而感到驕傲,自然知道國家光明前景,香港背靠祖國優勢讓他們有更多發展機會。“多去不同城市走走看看、親身體驗,自然就會找到適當方法達成人生目標,有足夠資訊就不會再像以前被人誤導,被人帶著走。” 政府除了協助青年向上,也希望建立長期溝通渠道。麥美娟介紹,2023年9月民青局成立了“連青人網絡”,讓年輕人參與政府資助或舉辦的項目後,別斷了聯繫,現在已經有超過18000人參與這個網絡。 “希望通過我們的工作,讓年輕人看到政府對他們的重視,看到政府為他們提供不同的機會,也呼籲社會多些不同界別的朋友,提供多些寶貴機會給香港優秀青年一起發展。”麥美娟說。

香港區議會變化:已回歸諮詢服務功能 完善地區治理後的香港區議會上任逾一年,麥美娟以親身經歷講述區議會變化,讚本屆區議員履職盡責、工作高效、高透明度。 曾任區議員達26年,麥美娟見證區議會的變化:“最初大家都很理性討論地區問題,到後來出現很多政治議題,甚至有議員為了爭取選票變得很‘民粹化’。” 她舉例,兩個區議員將一條巴士線拆為兩條不同時段的路線,美其名曰照顧小區利益,卻令居民無所適從,又例如同一條街出現多部無人搭乘的無障礙電梯,導致社會資源浪費。 2023年7月,香港立法會完成完善地區治理的立法工作;同年12月,重塑區議會制度後的首次區議會選舉舉行;去年1月,全體470位區議員宣誓就任。 “本屆區議員都是愛國者、熱心地區服務的人,討論更理性,更聚焦民生,再不會出現一些為了爭選票或爭小區利益,而忘記整體服務的情況。”麥美娟指出,本屆區議會有四個“第一次”:第一次引入履職監察制度;第一次全體區議員會議出席率不低於80%;第一次全體區議員上任3個月內成立辦事處;第一次全體區議員每年提交工作報告,開放給公眾查閱。 麥美娟注意到,過去幾屆區議會效率為人詬病:“選舉完到正式上任,中間這段時間人可能不見了,上任後開第一次會討論成立一個委員會,再下一次會決定成立一個工作小組,到真的辦成活動,半年是正常,甚至有些要9個月。”相比之下,她說,本屆區議會上任一個月後全部開完第一次會議,中西區當月底立刻辦了地區市集,各式各樣的活動隨之在各區密集舉辦。 “重塑區議會的理念,首先是回歸非政權性組織的定位,其次是收集民情民意協助特區政府回應市民訴求。”麥美娟透露,今年會在社區設流動會客室,讓市民更直接接觸區議員,讓特區政府施政更有效回應市民訴求。 無需因誇大的負面資訊放棄內地交流機會

近期香港中學內地交流團出現感染病毒等情況在網上引起討論,麥美娟接受香港中通社專訪時回應,政府對交流團主辦單位有規定確保團員安全,市民無需因誇大的負面資訊放棄寶貴的學習機會。 麥美娟說,政府對每個交流項目以及主辦單位都有規定要求,包括交流團的主題、行程,以及如何確保團員安全。除了內地,去其他不同地方的規定也是一樣的,例如國際交流團,需要添加緊急聯絡人、為團員購買保險等。 對於近期的事故在網上引發討論;麥美娟認為,大家首先要認清交流團對青年的益處,不要被某些人發放的誇大的負面信息影響,“無論去什麼地方,都有流行病毒,港人外出旅行也要注意個人衛生,所以不必特別擔心這些情況,交流團對學生而言是寶貴的學習機會,不要輕易放棄。” 麥美娟說,民青局資助了很多內地實習和交流計劃,很受年輕人歡迎,每年申請數字都在增加,有一些王牌項目申請人數比往年增加了一倍;年輕人很想去看看國家高速發展情況,想親身去體驗,因此政府也鼓勵年輕人多去參與這些交流項目。

香港市民信任始終是動力 “區議會得到市民的信任,甚至有一些街坊長者,貼在門口的緊急聯絡人電話不是子女的,而是區議員的。”麥美娟接受中通社專訪,談及從區議員、立法會,到如今在政府服務的初心不變,市民信任始終是其工作動力。 打開民政及青年事務局的網頁,政策範圍十分廣泛:公民教育、青年發展、婦女及家庭、社區建設、地區及公眾關係。在一般人看來,這些是非常繁瑣的事務,千頭萬緒,還要高效統籌。但對於麥美娟來說,“其實都是面對人,面對市民”。從香港中文大學畢業後,麥美娟擔任區議員服務地區逾20載,在立法會工作長達10年,深耕本地工會,職業生涯幾乎都與社區打交道。 青年工作是近年來特區政府較為重視的領域之一,2022年民政事務局改為民政及青年事務局,麥美娟當年上任後接受中通社訪問時曾說“希望增強新一代與政府的互信關係”。 時隔兩年多,特區政府在多個領域出台逾百項措施支援青年發展,麥美娟談及自己感受到的變化:以前要年輕人暢所欲言,是有些困難的,幾年過去,通過政府很多工作,青年人看到特區政府的重視,氣氛不同了,溝通越來越緊密。 而在麥美娟任上,民政事務中的地區治理也發生變化。重塑後的區議會,回歸諮詢服務的職能,不再出現2019年議員在會議室喝酒、謾罵的亂象。曾擔任26年區議員的麥美娟感慨,最初區議會還能理性討論,但是後來地區問題政治化。區議會更多的職能應該是凝聚社區力量。

釐清關愛隊政府資源並非“出糧” 香港十八個區,地區治理事務繁複。特區政府強化地區治理架構後,關愛隊的服務也備受關注,有人關注疊床架屋也有人擔心財政壓力。麥美娟向記者闡述,5000多個隊員組成了452個關愛隊,全部都是義工,政府給的資源用在服務上,並非“出糧”。 “關愛隊已經探訪了39萬個長者戶或者有需要住戶,提供了43000多次服務包括家居維修等。如果這些服務數量由公務員做,或者非政府組織來做,成本是現在的三倍。”麥美娟給出一組數據,希望大家能清楚區議會、關愛隊和其他地區會,目的都是更高效便利全面服務市民。 專訪前,麥局長手拿一份幾頁紙的文件,密密麻麻都是數據。專訪期間,她幾乎沒怎麼看過這份文件,所需資料隨口而出,似乎都刻在腦子裡了。 “我可以講一點聯廈聯管的問題嗎?因為我很想講。”麥局長雖然根據規劃的行程著急出席下一場公務,但仍主動“延誤”,只因她希望讓傳媒帶給公眾更多信息,那就是推出聯廈聯管,是希望找到負責任企業以合理價錢管理樓宇,幫助業主保護私人物業,“希望業主有這個共識”。 結束專訪,麥美娟笑說自己要跑步去下一個活動了。(完) 【編輯:陳卓儀】

|